Esta es la historia de cómo, cada vez que intento estar con mi hija —sobre todo en los días que más duelen o más se celebran—, la línea se queda muda. No es una denuncia legal; es un pedido humano para que alguien escuche lo que estoy viviendo.

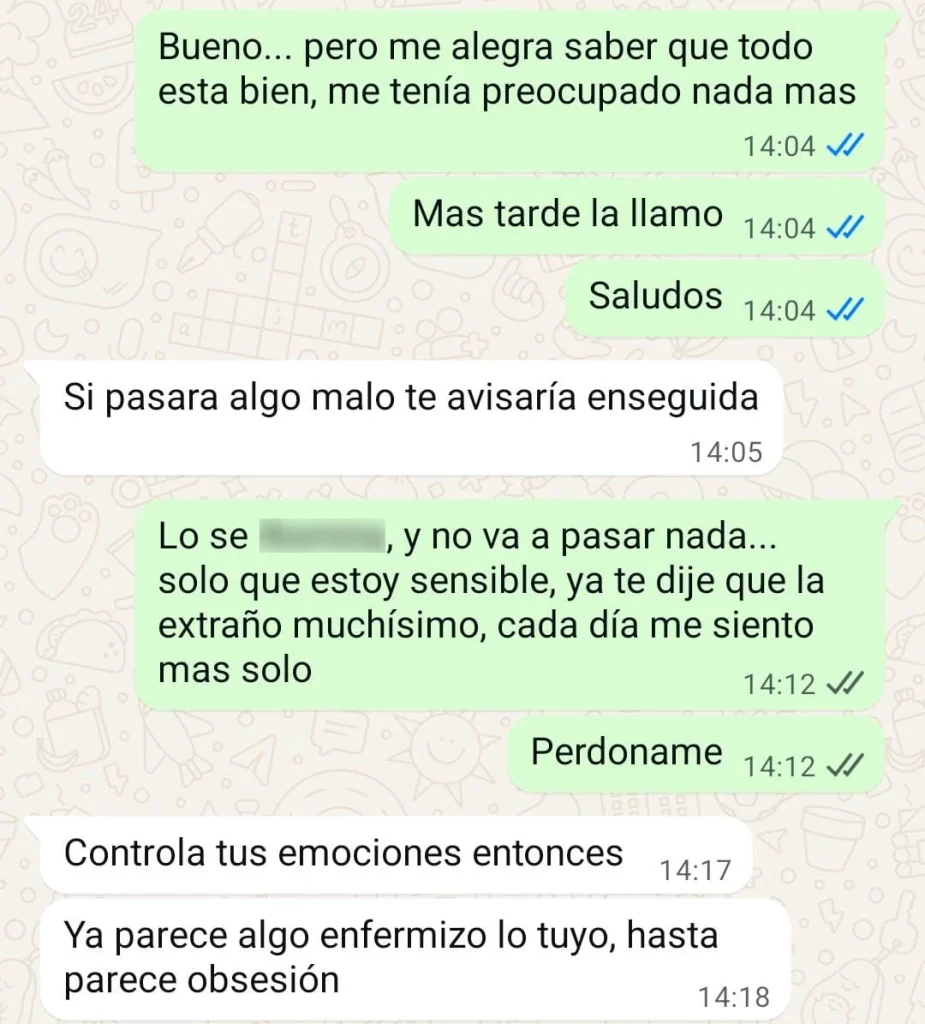

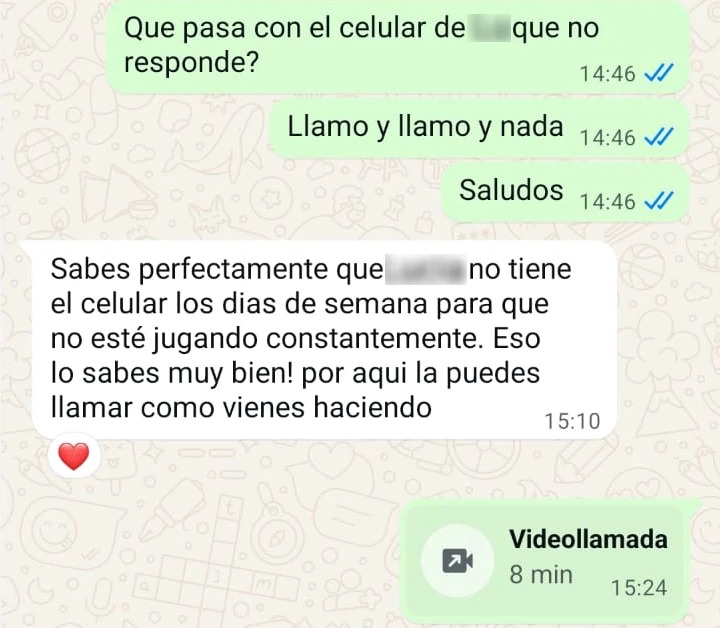

A veces el silencio hace más ruido que un portazo. Puedo oírlo cuando escribo “cómo estás, hija?” y la pantalla no devuelve nada. Puedo sentirlo cuando pregunto “podemos hablar hoy?” y me contestan que mi preocupación es “obsesión”. O peor: “enfermizo”. Duele leerlo. Duele sostener el teléfono y sentir que, del otro lado, alguien decide si mi voz llega o no hasta mi niña.

Vivo lejos de mi hija (como saben, no porque yo quiera). Desde hace años inventé formas para que lo lejos se vuelva cerca: aprender a jugar Roblox para hablar mientras jugamos; ponerme horarios para no invadir; preparar pequeñas sorpresas a distancia. Yo sé que con los niños la conversación es otra cosa: a veces no se sientan frente a una cámara a “charlar”; sí se quedan a compartir una partida, a reírse, a contar entre movimientos lo que les pasó en el día. Por eso siempre propuse algo simple: tres ventanas por semana, treinta o cuarenta minutos, nada más. Un rato para jugar y, en ese juego, hablar.

Pero, demasiadas veces, cuando llega un día importante, la comunicación se apaga.

Hace poco se cumplieron nueve años de la partida de mi mamá. Era —es— una fecha que me atraviesa. Ese día le escribí a mi hija temprano: la saludé, le mandé cariño, le dije que la abuela la cuida desde el cielito. Después pedí algo pequeño a su madre, casi un ritual: “Podés encender una velita por Abu?”. No hubo “quedate tranquilo”. No hubo “se lo muestro ya”. No hubo llamada. Al final del día, me despedí de una voz que nunca escuché. Y me fui a dormir con el mismo nudo de siempre, ese que empieza en la garganta, baja al estómago y termina pinchando el alma.

No fue la primera vez. En su cumpleaños número ocho preparé una torta acá, en mi casa, para soplar la vela “juntos” por videollamada. Pensé que, aunque el océano nos separara, había una forma de celebrar igual. Ese día mi hija estuvo todo el tiempo en la calle, de un lado a otro. No hubo llamada. La vela quedó encendida solo de este lado. Esa historia la conté y es una herida que todavía late.

Entre esos días y estos, muchas veces pasó lo mismo: cuando me preocupo, me silencian; cuando pido una hora concreta, me corren la meta; cuando pregunto “le mostrás mis mensajes?”, me responden con etiquetas. “obsesivo”. “enfermizo”. Palabras afiladas. Palabras que, en vez de cuidar a una niña, buscan avergonzar a su Papá. Palabras que empujan mi amor a la defensiva, como si querer saber de mi hija fuera una falta.

Y, sin embargo, cuando se trata de otros rituales —aunque mi hija casi ni conozca a esa persona— la pueden llevar a un cementerio. Para mi pedido chiquito, una velita sencilla para su abuela, la respuesta es el apagón. El doble estándar duele. Duele porque no me niego a nada que la haga bien; duele porque solo pido estar, escuchar su voz, compartir un juego, soplar una vela.

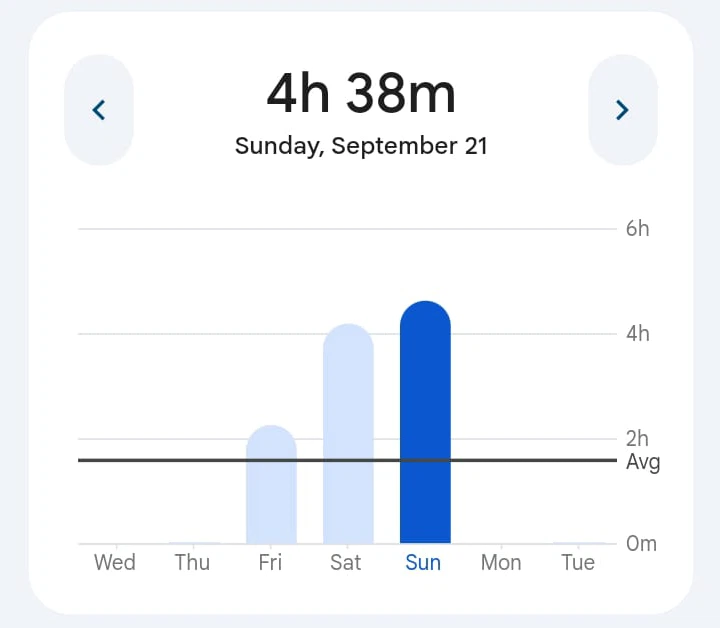

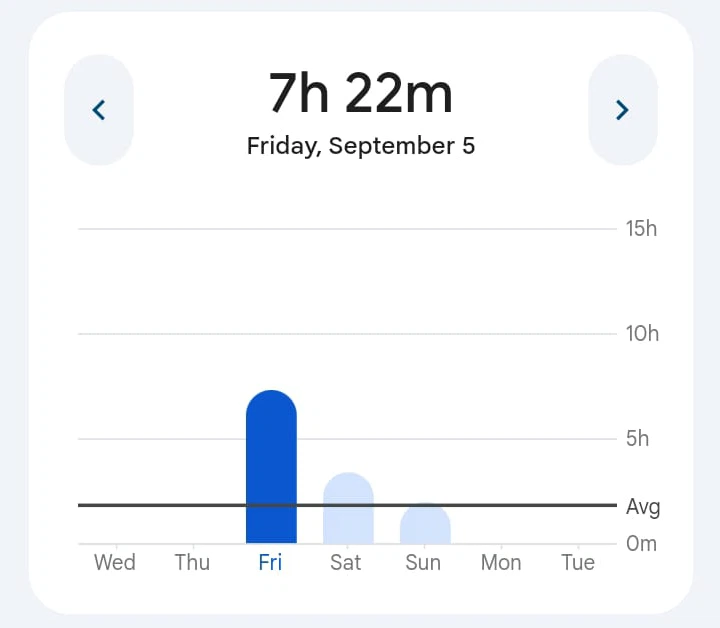

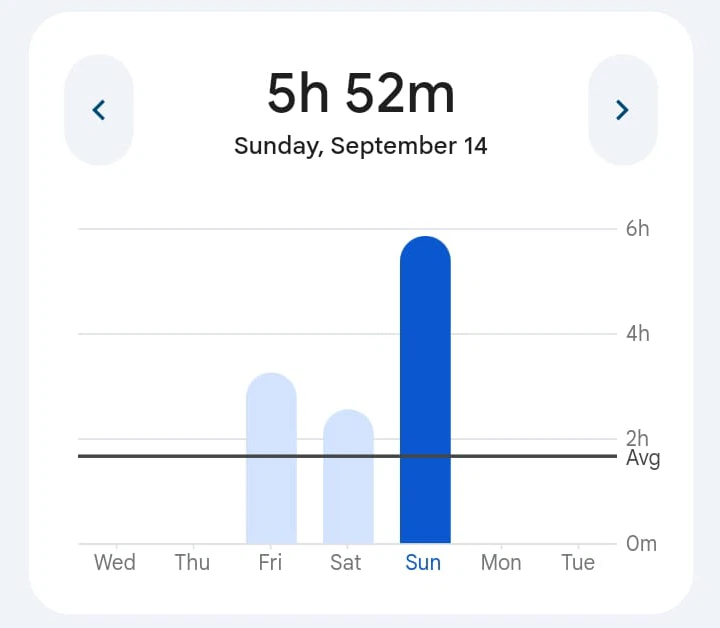

Yo veo —porque hay registros— que los fines de semana abundan las horas de pantalla. No lo digo para señalar a nadie, lo digo porque lo miro y lo anoto: viernes, sábado y domingo a veces suman doce, quince horas. Y me pregunto, con honestidad: si hay tiempo para eso… cómo puede ser un problema darme treinta minutos entre semana para jugar con ella y conversar? A mí me funcionó cuatro años: hablar jugando, reírnos, contar cosas. Ese es nuestro puente.

No se trata del tiempo frente a una pantalla, ni de una preocupación por el estudio o por cuidar su salud mental. Es otra cosa. Se limita para que hablemos menos, para que el lazo se enfríe, para que el silencio ocupe el lugar donde antes estaba nuestra risa y nuestras charlas.

Lo que me rompe el corazón, no es solo el no. Es la forma. El “obsesivo”. El “enfermizo”. El girar la llave del silencio en días que uno necesita encender una luz. El borrar mi voz delante de ella, como si no existiera. Porque no es solo que yo me quede sin respuesta; es que mi hija puede creer que su Papá no llamó, no estuvo, no se acordó. Y yo estoy. Yo llamo. Yo insisto. Yo compro una torta, prendo una vela, aprendo un juego, viajo cada 6 meses. Yo me quedo del otro lado, esperando que alguien, por un momento, quiera abrir la puerta.

No escribo esta historia para pelear. La escribo porque necesito que se entienda que estar con un hijo también es un derecho del hijo. Que una llamada no debería ser una batalla. Que un Papá que pregunta por su niña no es obsesivo; es Papá. Que acompañar, enciende. Que esconder, apaga.

Si llegaste hasta acá, gracias por leerme. Busco a alguien que se conmueva con una historia simple: un padre que quiere hablar con su hija y una puerta que se cierra cada vez que el día importa. Si sentís que podés ayudar —escuchando, compartiendo, aconsejando desde lo humano— te leo. A veces, lo que salva es que alguien diga: “Yo te creo, y no estás solo”.

Aquí podés contactarte conmigo – ingresa aquí –